温馨提示:故事共2387字,阅读时长约10分钟。

孙思邈生于公元581年,京兆华原(今陕西省铜川市耀州区)人,唐朝著名的医学家。孙思邈从小爱读书,天资聪颖,七岁的时候,就已经认识了上千个汉字,为了加深记忆,他还时常背诵学习过的文章。

孙思邈小时候体弱多病,为了求医治病,喝了不少汤药,父母几乎把家产都花光了。十八岁那年,他立志学医,为了将来能够医治好成百上千个病人,孙思邈认真研究古代的医书,由表及里,探究各种疾病的征兆,潜心琢磨用药的方法和时效。

到了二十岁,他已能够侃侃而谈老子、庄子的学说,研究道家典籍,并开始坐诊为乡邻治病。据《旧唐书》记载,西魏大臣独孤信对孙思邈十分赏识,称他为“圣童”。

北周静帝时,杨坚执掌朝政,召孙思邈任国子博士,孙思邈从未想过当官,对仕途功名毫无兴趣,认为官场上太过险恶,不能随自己的心意做事,于是婉言谢绝,一心致力医学。

隋开皇元年(公元581年),杨坚当了皇帝。孙思邈担心皇上一旦想起他来,再召他入宫就不好推辞了,于是迁到了陕西太白山(秦岭山脉的主峰)中隐居。在那里安顿下来后,他才感到气定神闲,继续着对医学的探究。他既下功夫钻研医学著作,又亲自上山采集草药,对比各种花草的药性,埋头对药物学进行研究。

他研读的古代医书有《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》等,同时广泛收集民间流传的药方。他通过不断地为人治病,积累了许多宝贵的临床经验。他从理论学习到实践应用,再从丰富的实践中提炼出新的医药研究成果,来丰富自己的医学理论知识。他以毕生的精力,完成了医学著作《千金要方》和《千金翼方》的写作。

孙思邈对针灸术也颇有研究,以针灸术作为药物的辅助疗法。孙思邈积极主张对疾病实行综合治疗,他认为“良医之道,必先诊脉处方,次即针灸,内外相扶,病必当愈”。

唐贞观年间,长孙皇后怀孕已过了十个月却不能分娩,连日来卧床不起,虽经不少太医诊治,却一直不见疗效。大臣徐茂功立即将孙思邈推荐给太宗。唐太宗马上派遣使臣马不停蹄,日夜兼程,将孙思邈接进了皇宫。

已经七十多岁的孙思邈来到皇宫,唐太宗见他步履矫健,容光焕发,体态灵活,简直就像个少年!不禁十分感叹地说:“得道之人真是让人们尊敬呀!像羡门、广成子这样的神仙人物,在世间也是有的,百闻不如一见,实在是难得啊!”

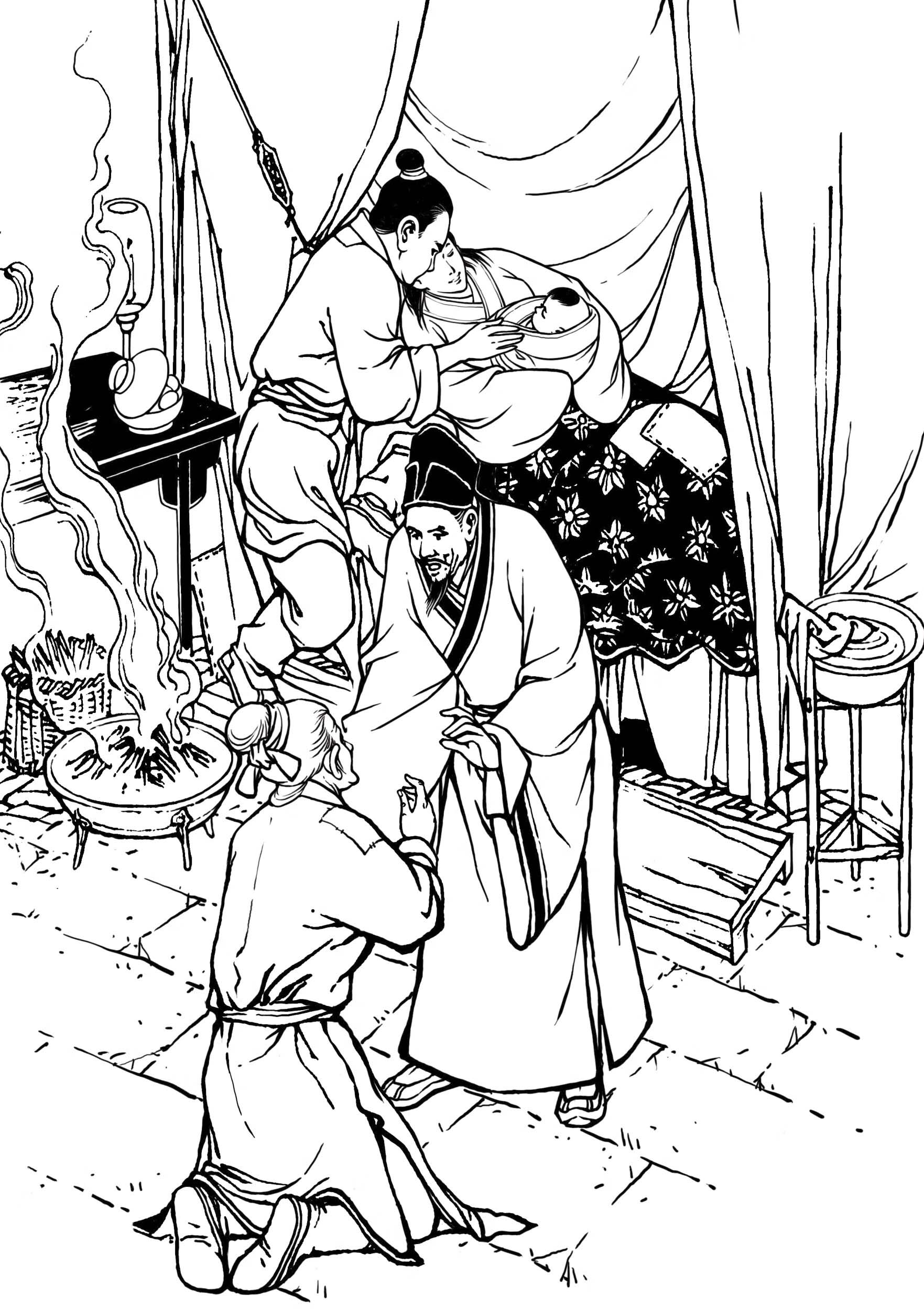

没多大工夫,孙思邈就诊断出长孙皇后的病症,他吩咐采女(古时宫廷中的一种女官)将皇后左手扶近竹帘,然后取出银针,看准穴位猛扎一针,皇后疼得不禁浑身一抖。不一会儿,只听得婴儿呱呱啼哭的声音。唐太宗喜出望外,打算留孙思邈在朝廷执掌太医院,但孙思邈不愿在朝为官,立志游走四方,为广大民众除病解痛。他向太宗表述了自己的志愿,谢绝了太宗赐给的官位。太宗不好再强求,便御赐“冲天冠”一顶、“赭黄袍”一件、金牌一面、良马一匹、黄金千两、绸缎百尺,并大摆宴席,一来欢送孙思邈,二来庆贺皇后病愈生下皇子。孙思邈庆幸仍能回到民间,随后谢绝了太宗赐给的黄金和绸缎。

唐太宗见孙思邈胸襟开阔、一身清骨,不禁十分敬佩。不久,太宗亲临华原县太白山去拜访孙思邈,并赐颂词一首。现在的药王山(在陕西省铜川市)南庵内,还存留着当年唐太宗的登山御道、“拜真台”“唐太宗赐真人颂”古碑等。

公元659年,孙思邈又被唐高宗接到帝都,拜谏议大夫,这次他虽被挽留在长安,但仍不愿为官。他几次三番被推举,碍于情面就推荐了自己的徒弟刘神威,并称赞徒弟年轻有为,已经学有所成。高宗听了大喜,立即安排刘神威进了太医院。

孙思邈从少年立志到成年,一直以一颗悬壶济世的悲悯之心,用自己高超的医术为天下百姓解除病痛。凡是穷人来看病,他一律不收诊金,还送药给他们。对一些行动不便的老人,他就像对待亲人一样,亲自熬药给他们喝。对三更半夜敲门求治的人,他从来都不拒绝,不是当场诊疗就是赶去病人家救治。

有一次,孙思邈救了一个孕妇,让她的孩子顺利出生。老婆婆激动得当场要跪下来拜谢,被孙思邈一把扶了起来,安慰她说:“老婆婆放心吧,母子平安。”

孙思邈通过多年来的实践,对行医的诊病方法做了精辟的总结:“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。”“胆大”,即要胸有成竹,具备武将一般的自信和气魄;“心小”,是指要有种如履薄冰、在峭壁上攀岩时的小心谨慎;“智圆”,是指遇事应圆融灵活,不可拘泥,要有争取主动的能力;“行方”是指舍去贪图名利的欲望,心中自有坦荡天地。这就是孙思邈对于行医的要求。他本人正是以德养性、以德养身的践行者,成为历代医家和百姓尊崇敬仰的伟大人物。

孙思邈始终本着高尚的医德,并以此谆谆告诫学医的弟子们,治病救人必须集中精神,不能敷衍从事,对病人要有爱心和同情心,不论贵贱、贫富、长幼、美丑、亲疏,都应一视同仁,把他们看作自己的亲人。

▲孙思邈看病

孙思邈一旦得知别人有医药良方,就不远千里前去求教,虚心地问询和采集民间药方。公元652年,他把搜集的药方子汇集起来,编成了一部医书,叫《千金要方》。孙思邈认为“千金”的意思是指生命的价值贵于千金,并且这部书里记载的每个方子,都是非常宝贵的,因此用《千金要方》作为书名。

七十多岁的孙思邈,早已有了“药王”的美誉,成就斐然。当他到了一百岁高龄时,又把后三十年所积累的方子编成另一部书,起名《千金翼方》。“翼”就是辅助的意思,用这部书来补充前一部书缺失的地方。

《千金要方》在食疗、养生方面做出了巨大贡献。神医能够活过百岁高龄,是他自身总结的医学理论与多年行医实践相结合的成功范例。孙思邈的辉煌成就,令他生前就受到了隋、唐两代人的崇敬,他也多次谢绝了皇室安排的官位。人称“药王”“药圣”的孙思邈,在日本也同样享有盛誉,尤其是日本名医丹波康赖和小岛尚质等人对他十分崇拜。

在《千金要方》和《千金翼方》这两部书中,一共记载了七千五百多种药方,不仅数量多,而且治疗效果显著。为了纪念这位著名的医学家,人们尊称他为“药王”,并把他经常采药的山叫作“药王山”,后人还在山上建了药王庙,以此来纪念这位伟大的神医。

(作者:佚名)